” ガーデニングハウス ”を建てています!

<早い話しが、庭仕事用の物置小屋のこと・・・>

鉋や鑿は、ディァ〜ク(大工)の ” 命 ”

シッカリと研ぎました!。

材料の刻みには時間が掛かる為、

2〜3本づつに小分けして仕入れました!

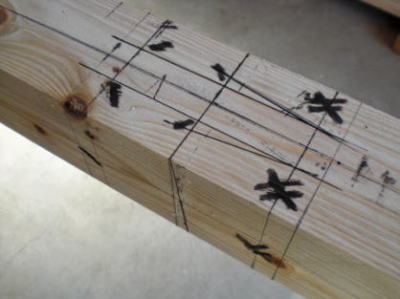

一部の管柱には、こんな継ぎ方を造って見ました v(^_^)

カンナ ノ ミ

ドッコイショっと!これがまた重いんだょな〜

2009年 8月〜

「腰掛け鎌継ぎ」の刻み後の姿です

「大入り蟻継ぎ」を施した部材もあります

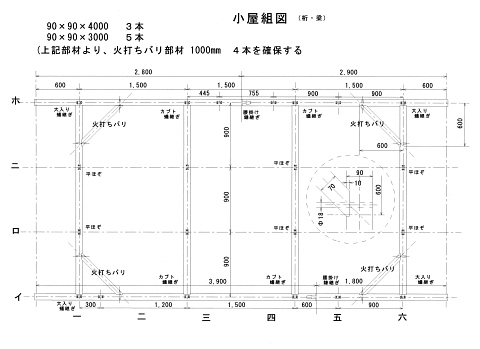

まずは、基本となる図面の作成です!

= 工業高校時代は、製図板とT定規だった =

学校での製図の授業(古いなぁ〜)を想い出しながら・・・

今は、パソコンのCadソフトで、スゥ〜イ・スィ !

<墨付け画像は、「腰掛け鎌継ぎ」です>

材料の木材を購って運ぶ為の、軽トラックの補助架台も手造りしました。

材木を揃えて、いよいよ部材の刻みです。

2009年10月〜

さぁ〜て

どんなものが出来るか?

お楽しみに・・・

筋かいを組み付ければ、ほぼ出来上がりです。

2009年 9月〜

と! 口では簡単に云えますが、

えぇ〜と、ココはどうするんだったっけ・・・・?

歳を取ると、もの忘れがすこぶる良くなった(笑)

困ったもんですなぁ〜 !!

第一期工事(主構造材の加工)が、やっと終りました。 f^_^;

続いて第二期工事(基礎造り)ですが、少々日数を要します。

基礎造り完工まで、小休止です・・・ m(__)m

続きは、また後で〜〜

さぁ〜て、仕上がりは

どうかなぁ〜?