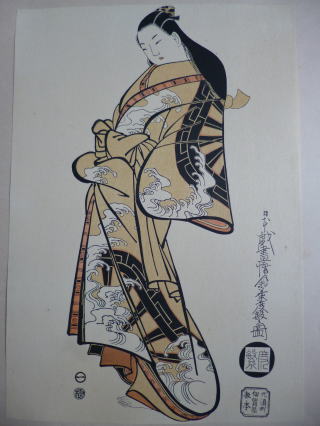

その凄腕の天才浮世絵師の名を高見澤遠治(えんじ)〈1890-1927〉という。彼は贋作を作ろうとしたのではない。江戸の浮世絵師の傑作は、素晴らしくても実物を手にできる人などほとんどいない。浮世絵の愛好家に出来る限り本物に近い品を手元で楽しんで欲しい、その一心が生んだ超人的な仕事だったのである。しかしこの偉業は、時に誤解を受けることはあっても、その才に応じた扱いを受けることはなかった。

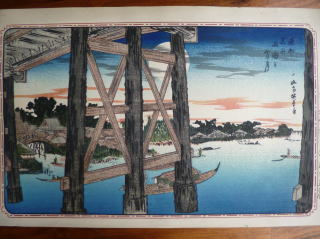

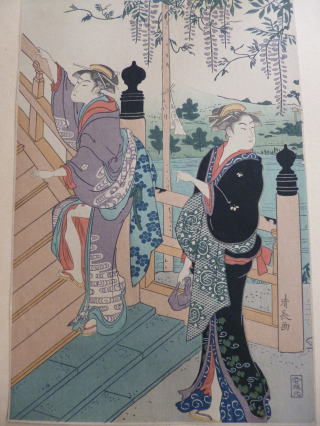

しかしこんな作業も面倒ばかりではない。初めてゆっくりひとつひとつ手に取って見ることができたからである。和綴じ本になったりして多少貴重そうな江戸のオリジナル版もあるが、ほとんどが昭和初期の復刻版である。

それにしても今回のカビ騒動は、コレクション好きのDNAが私の中にしっかり組み込まれていたことを、今更ながらに認めざるを得ない出来事ではあった。

✩DNA

久々に額でも掛け替えようと目当ての額装ノリタケ皿を探し回った挙句、やっと見つけた引き出しにカビが浮いているのを発見した瞬間から、真夏の除菌大作戦が展開された。ノリタケだけならまだしも、その辺の引き出しには祖父の遺品である浮世絵の類も仕舞い込まれていて、虫干しだけでも一苦労であった。

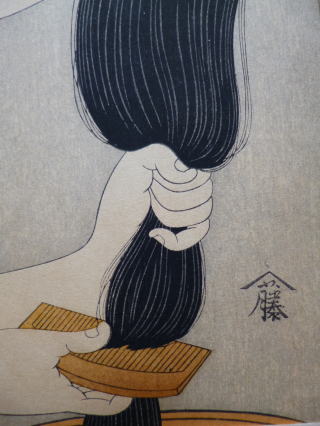

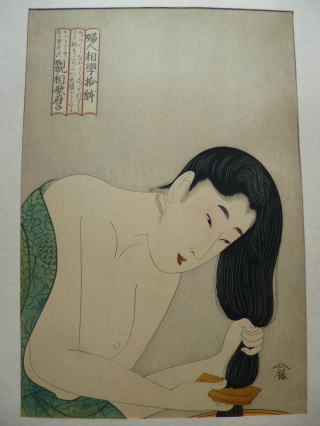

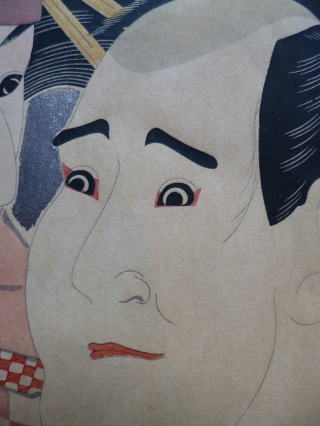

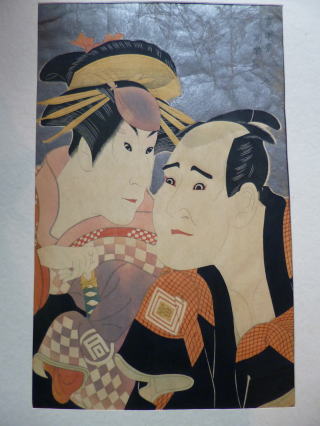

浮世絵の中でも多色刷りで豪華絢爛たる錦絵は、やはり“浮世絵の華”と言えるが、その錦絵の中でとりわけ技巧の限りを尽くした超豪華版とも言えるのが、なんと春画なのである。祖父のコレクションの中のこの分野の全貌をお見せできないのがなんとも残念だが、せめてその技巧のレベルの高さを見ていただくために、差し障りのないアップ画像を集めてみた。いずれも歌川国貞の“正寫相生源氏”からである。

家にある複製版画集は、遠治の死後、彼の版木で当時と同じ職人たちを使い刷ったものなので、質的に初版とは遜色ないように思う。

ところがこの複製が実によくできていて、当時その制作のため松方コレクションから借り受けた写楽の本物との区別が専門家にもつかず、間違えて複製のほうを返してしまい大騒動になったとか、大英博物館が買い上げたのが実は複製版画だったという逸話まであるのだ。

2013.7.29