|

津市指定文化財 建造物 専修寺鐘楼 |

||

| 鐘楼は仏教寺院に設けられた梵鐘(銅鐘)を内部につるす建物。 梵鐘は寺院において時を告げる法具であり、仏教寺院が建築された6世紀末に輸入されたと推定される。 この鐘楼は平成5年から行われた大修理において、棟瓦から正徳3年(1713)の刻銘が発見されたので、その頃に再建されたものと思われる。

一般的な鐘楼建築と同様に、1間四方で入母屋造りの屋根をのせている。

肘木、飛貫と足元の地貫の先に彫られた大仏様風の繰型が印象強く、全体的に奈良の東大寺の鐘楼(国宝)と似ている。 銅鐘(梵鐘)は藤堂高次の長女「高松院(こうしょういん)」{高松院は専修寺代15世住持尭朝(ぎょうちょう)の夫人}が鋳させたといわれる。 高松院は尭長の7回忌を迎えるにあたり、慶安5年(1652)に津の釜屋町に住んでいた、辻越後守重種と一族の氏種に鋳造させた。 尭朝は、江戸幕府より専修寺に伝わる親鸞自筆の文書を将軍家光へ献上せよと働きがけがあった事に対して抵抗し、正保3年(1646)江戸で切腹したと言われている。 石壇は文化年間(1804)以降のようで、文政2年(1819)6月地震で崩れたという記事もある。

鐘楼、梵鐘、石壇は建造時期を別にするようである。 本文は”専修寺鐘楼の説明板及び津市教育委員会発行の津市の文化財”を参照しました。 |

専修寺鐘楼 |

銅鐘 |

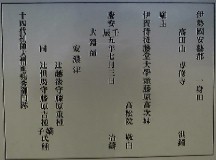

鐘に刻まれた銘文 |