| 偕楽公園 |

|

津指定史跡・名勝 |

|

本文は”一御田神社の説明板及び津市教育委員会発行の津市の文化財”を参照しました。 |

|

|

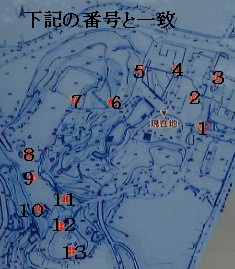

元は「下部田山」又は「御殿山」と呼ばれ藩主の鷹狩の休憩所として御殿が建てられた。 承応年間(1652~1655)藩士の功労をねぎらう場としたが、安政3年(1856)頃、11代藩主高猷が家臣から買い上げ、「御山荘」を造ったが、園内の亭舎に「偕楽園」の扁額が掲げられていたため、「偕楽園」と名付けた。 偕楽は人々が楽しむと言う意味である。 園内には多くの石碑がある。 ここでは石碑を紹介しよう。 |

|---|

|

① 中山武平君 頌徳碑 |

明治2年安濃群村主(すぐり)村に生まれ、養蚕業の発展に寄与した。 県高等養蚕伝習所を明野に開設。 関西製紙株式会社を設立するなど活躍。 地方行政の刷新、教育施設の充実、公共事業にも尽力した。 |

|

津藩が生んだ全国的に著明な漢学者。 藩校有造館の督学となり晩年は茶磨山荘(鳥居町)にこもり、天下の文人墨客 と交友した。 著書に『拙堂文話』『月瀬記勝』がある。 |

|

② 拙堂(せつどう)斎藤 先生碑 |

|

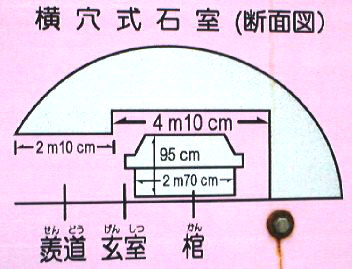

③ 鳥居古墳石室・石棺 |

県庁駐車場の東南100㍍の所(鳥居町193番地)にあったが、土が崩れて危険なため、昭和38年3月発掘調査を行い博物館横に移転、復元した。 古墳は6世紀後葉に丘陵の先端に作られ、内部は横穴式石室が見られ、家型石棺が置かれていた。 古墳の特徴は、墳丘に対し石棺が大きい事、抽出仏が発見された事である。 |

|

|

この古墳は博物館の駐車場横にある。 少し低いところなので、注意を要する。 |

|

|

④ 鍼聖杉山総検校(そうけんぎょう) 頌徳碑 |

本名杉山和一。 津藩士の子供として慶長慶長8年(1603)に生まれ、幼くして失明。 江戸に出て鍼術をきわめ、5代将軍綱吉の病にも施術し最高位の関東総検校 となった。 石碑の裏面に詳細が記載されている。 |

|

もと旧塔世橋南詰にあった。 「部田の常夜燈」と呼ばれ、旅人の安全、神宮への感謝などを願って建てられた。 その後、四天王寺薬師堂前に移され、さらに現在地に移された。 天保元年(1830)年建設。春日型。 |

|

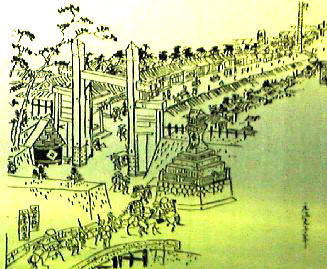

⑤ 旧塔世橋常夜灯 |

|

「五十世作楽」の中に描かれた常夜燈 城下町津の北の門のそばに常夜燈が描かれている。 石の常夜燈では細工が細かく、狐格子や笠屋根の裏には垂木模様があり、中台、台座には龍が力強く浮き彫りされている。 常夜燈を作った石工は「洞津 池宮信行」と刻まれている。 |

|

⑥ 田上一雄君追懐碑 |

日露戦争に従軍して死没した死の追懐碑 |

|

|

⑦ 龍灯籠 |

龍の形をした珍しい灯籠で、頭上に火袋と獣口のついた笠石をのせ、身をよじっている。 藤堂高虎が朝鮮から持ち帰ったとも、二代藩主高次が江戸で作らせたとも言われる |

|

登勢は天明8年(1788)、員弁郡阿下喜村の農家に生まれ、奄芸群山田井村村の幼女となり、さらに6歳のとき、安濃群連部村の養女となった。 養父母は病弱なため野良仕事が出来ず、貧窮で家屋敷も手放す有様だった。 登勢はこの養父母を養うため、昼は奉公に出て、夜は孝養を尽くした。 10代津藩主高兌はその孝養を聞き、米20俵を与え賞し、田一反(約992M2)余りも授けた。 |

|

⑧ 孝女登勢碑 |

|

⑨ 松本宗一碑 |

伊勢新聞社創設者の碑 三重県内最初の日刊新聞。明治11年(1878)発行された18部は手書きであった。 また、父の安親は松本崎(まつほざき)の開拓者として知られる。 |

|

|

⑩ 殉職警察官吏 消防組員招魂碑 |

昭和10年(1935)警察協会三重支部と三重県消防協会により建てられたもので、それまでの殉職警察官25柱、同消防職員6柱の招魂碑 |

|

明治10年(1877)年建設のもので、三重県公園として整備されたいきさつや、偕楽公園の四季の美しさを賞賛して勉学の大切さを説いている。 撰並びに書の福井氏はのち安濃群長になる。 |

|

⑪ 三重県公園記念碑 |

|

⑫ 加藤嘉吉君碑 |

日清戦争に従軍した氏を記念した碑 |

|

|

⑬ 征西陣亡士卒招魂碑 |

明治10年(1877)に起こった西南戦争で死亡した兵士の招魂碑で、津町・安濃群出身の兵士22名の名が記されている。 彼らが戦場についた時の様子も述べられている。 撰の中内惇は明治初年督学参謀になっている。 |

|