濃

津

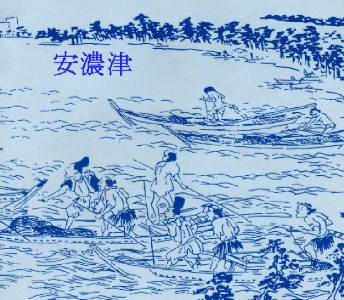

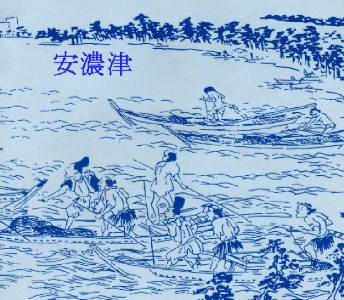

”安濃津”と呼ばれ

日本の3大港

として栄えました。

現在その面影は殆どありませんが、

ここでは安濃津について記載しましょう。

| 安 濃 津 |

|

津は ”安濃津”と呼ばれ 日本の3大港 として栄えました。

現在その面影は殆どありませんが、 |

|

安濃津は1498年の地震によりその機能を果たさなくなりました。 |

現在の海岸線より想定し、安濃津は阿漕海岸から御殿場海岸にあったものと考えられます。 現在のような地形になったのは、地震による地殻変形によるものか、津波による変形なのかは、 はっきりしないようです。 |

|

日 本 の 3 大 港 は |

伊勢州の(阿乃次)安濃津 薩摩州の坊津 筑前州の(花旭搭津)博多津 |

|

これらの事は現在の中国が明の時代の書類に記載されています。 |

「籌海図編」(1561年) 「日本風土記」(1591年) 「武備志」(1621年) |

|

「日本風土記」には下記の様に記載されています。 ”津の本”を参照させて頂きました。 |

| 国有三津皆通海之江集聚商舩貨物西海道有坊津地方有江通海薩摩州所属花旭塔津有江通海筑前州所属東道有洞津本国郷音日阿乃次 以津呼次是也有江通海係伊勢州所属三津乃人煙輳集之地皆集各處通蕃商貨我国海商聚住花旭塔津者 慈 此地有松林方長十里即我国 百里之状名日十里松土名法哥 機乃廂先是也有一街名大唐街而有唐人留戀於彼生男育女者有之昔雖唐人今為倭也三津惟坊津為総路 客舩往返必由此地而過花旭塔津為中津地方廣濶人”梱”湊集商賣等項無物不備洞津為末津地方又遠輿山城京都相近貨物或備或欠不一 |

国に三津あり、皆海に通ずる江にして、商船貨物の集聚するところである。 西海道には坊津地方があり、江ありて海に通じ、薩摩州の所属である 。花旭塔津も江ありて、海に通じて、筑前州の所属である。 東海には洞津がある。この国の郷音にては「阿乃次」といふ。 津を「次」と呼ぶ事、この類である。江ありて海に通じ、伊勢州の所属にかかる。 これら三津は、乃ち人煙輳集の地であり、いづれも各所の蕃に通ずる。 商貨(賈)の集まるところである。(中略) 三津の中、坊津のみを総路となし、客船の往返には必ず此の地を過ぎる。 而して花旭塔津は中津であり、地方広潤、人煙輳集して、商ふもの、物として備らどるはない。 洞津は末津であり、その地方、又遠く、山城の京都と相近い、貨物は或るものは備り、或るものは欠き、一致しない。 |