|

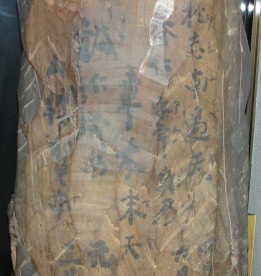

伊吹 大平観音堂 円空作 十一面観音像 180.5cmの桜の一本造り 元禄2年、円空58歳という 晩年の作。 背面には、円空自ら造像の 速度を記した墨書がある。 伊吹山四ケ寺の一つ太平 寺に祀られてきたが、昭和 39年の集団移住で現在の 春照に移された。 |

伊吹山と円空さん、そして幡隆さん

円空さん

|

伊吹 大平観音堂 円空作 十一面観音像 180.5cmの桜の一本造り 元禄2年、円空58歳という 晩年の作。 背面には、円空自ら造像の 速度を記した墨書がある。 伊吹山四ケ寺の一つ太平 寺に祀られてきたが、昭和 39年の集団移住で現在の 春照に移された。 |

伊吹山プロジェクト企画 「伊吹山と円空さん、幡隆さん」

日 時:2010年4月4日(日)

場 所:上野老人憩いの家、春照大平観音堂

岐阜県坂祝町在住の円空や幡隆の研究家であり、画家、詩人でもある黒野こうきさんの講演会と円空仏の鑑賞。

伊吹の地に円空仏があることは知っていたが、見たこともなく、伊吹山との関連も知るよしもなかった。

古来から七高山(比叡山、比良山、伊吹山、神峰山、愛宕山、金峰山、葛城山)の一つに数えられ、山岳信仰の山であった、伊吹山。鎌倉の頃には、弥高寺、太平寺、観音寺、長尾寺の四ケ寺が隆盛をほこったよう。

そして、江戸時代に入り、美濃で生まれた円空(1632〜1695)が青年時代に伊吹山修験の道に入った。

|

|

| 洞爺湖観音堂 円空仏 | 背銘「伊吹山…僧内と」 |

それを証するのが、洞爺湖の中ノ島の観音堂に安置されていた円空仏の背銘。

そこには「江州伊吹山平等岩僧内 円空」との銘があり、青年時代の円空が伊吹山の八合目辺りに今もある平等岩で修行していたことが窺われる。

そして、晩年の元禄2年58歳のとき、太平寺に円空仏を作像するのです。

|

白州正子「十一面観音巡礼」より 「円空も多くの彫像を残した。かつて伊吹村で、円空作の十一面観音に出会ったときの感動が私には忘れられない。」 「この観音様は違っていた。おそらく素材に制約されたのであろう。窮屈そうに肩をすぼめて、宝瓶ををにぎりしめ、鱗形の天衣をまとった長身からは、鬱勃とした精気がほとばしるようであった。悲しいような、寂しいような微笑を浮かべた表情にも、孤独な人の魂が感じられる。」 |

黒野さんは、今では多くの円空作ではない円空仏が「文化財」として扱われていることを指摘されているが、それほど民衆の心の中に深く慕われていたことの証の一つでもあるのでしょうか。

太平寺でも現在のガラスケースに収められるまでは、土地の人がプクッと膨れた観音像のお腹を触って安産の観音さんとして信仰されていたという。

|

|

| 背銘1 「四日木切、五日祈持、六日作、七日開眼、円空沙門、元禄二己巳年 三月初七日 中之房祐春代」 |

背銘2 和歌(「十一面観音巡礼」より) 「おしなべて 春にあう身の 草木まで 誠に成れる 山桜かな」 |

背銘には「漢詩」もある。白州正子さんは「十一面観音巡礼」で、

「漢詩も和歌も上手とはいえないが、眺めていると、桜の香りが馥郁とただよってくるような心地になる。三月はじめといえば、伊吹山の雪も消え、春風にさそわれて、桜の花が一斉に咲き乱れたであろう。円空は花吹雪につつまれて、自然と渾然一体となり、桜の木の中に、十一面観音が現れるのを、この目で見たに違いない。

芸術家の本能は、彼を制作に駆りたて、一日にして観音の像は成った。」と。

ボクには和歌の巧拙はわからず、白洲さんのような洞察はできないが、観音像を見て、この文章を読むとそうなのかなとも思うところ。

幡隆さん

越中出身の幡隆さん(1786〜1840)は、槍ヶ岳開山で名高いが、その前に行った伊吹山禅定、笠ケ岳再興でも大きな功績があるという。

伊吹山に入峰する前には、美濃の南宮山に籠もり、その後伊吹山で修行(「千日の間是も木食一飯不臥単衣…」)した幡隆を多くの人が慕ってきたという。伊吹山の周辺に多くの幡隆さんの行場の跡地が残っているという。

以上、記載の多くは黒野こうき氏「月刊 西美濃わが街 2008.11月号 『信仰の山 伊吹山』」から引用させていただきました。ありがとうございました。