| 「萬留帳」は、万治3年(1660)から昭和30年(1955)まで295年間の、柏原宿での出来事を主に役所への届出文書の控えとして記録したものです。全66分冊で合計17,051ぺージにもなります。ただし、途中、明治から大正にかけて29年間の部分は欠落しています。しかしこれは、江戸時代二百年余の宿場の交通事情などを調べる上ではとても貴重な記録と言えます。 館内の展示は、これを解読してわかった事実や関連する史料を展示しています。 |

|

|

| 「萬留帳」は、万治3年(1660)から昭和30年(1955)まで295年間の、柏原宿での出来事を主に役所への届出文書の控えとして記録したものです。全66分冊で合計17,051ぺージにもなります。ただし、途中、明治から大正にかけて29年間の部分は欠落しています。しかしこれは、江戸時代二百年余の宿場の交通事情などを調べる上ではとても貴重な記録と言えます。 館内の展示は、これを解読してわかった事実や関連する史料を展示しています。 |

|

|

|

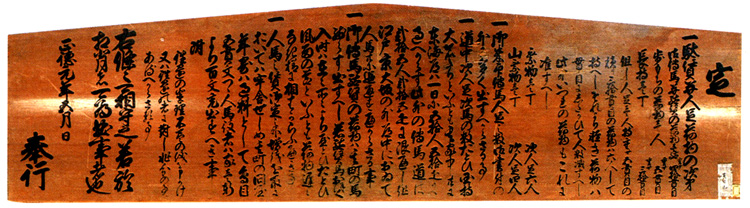

| 柏原宿には、正徳年号の大高札が4枚現存しています。これらを入れ替えて展示します。現在は、往来する荷物の重さや運ぶ人足数の制限について記した、いわゆる貫目高札を展示しています。 |

|

|

| 幕府はキリスト教などを禁止したために行ったのが宗門改め。1年おきに行ったようでその控え帳が3ヶ寺に残っています。その内の1冊を展示しています。 |

|

|

| 柏原の西方に御茶屋という地があって、将軍が上洛(じょうらく)するときの宿所として建てた御茶屋御殿があったところです。家康は関ヶ原の戦いに勝利した後も、幕府の地がためをするためにたびたび上洛する必要があり、柏原宿を10回ほど通っています。そのときの休泊には、はじめ土豪(どごう)の邸(やしき)を使っていました。そして、三代将軍家光のとき柏原御殿なるものを建てました。その後、本陣・脇本陣が整備されたり、幕府の力が安定したりして不要となり、元禄2年(1689)に廃止されました。館内には、その御殿の絵図などを展示しています。 |

|

|

問屋場の仕事は次の4つです。

現在までに発見された柏原宿の問屋場の帳簿類は次のようなものです。

|

|

|

| 皇女和宮は、将軍家茂との結婚のため江戸に向かい、文久元年(1861)10月24日柏原宿に宿泊しました。そのとき宿泊したご一行の人数は、4,144人、使った米は1,500俵と伝えられています。そのための準備や当日の装備は大がかりなものでした。人足1万6千人うち馬士千人、馬千匹、薪4千5百束、わらじ千足などを準備したという記録があります、そのときの賑わいぶりや混乱のようすが目に浮かびそうです。裏方の村役人たちも大変なご苦労だったことと思われます。このときの関連文書とそれを解説した展示をしています。 |

|

|

| 柏原宿の名物は「もぐさ」です。旅の必需品でもあり、お土産としても大変喜ばれたようです。それを商う店も多いときには10軒ほどもあったそうで、すべてが「亀屋」という屋号を使っていました。そのうちの1軒が営業をつづけています。亀屋は、巧みな宣伝によって伊吹もぐさはたちまち江戸中に知れ渡り、店はたいそう隆盛を極めたということです。そこで、店を広重が「木曾街道六十九次」中に描いたような造りに改造しました。 |

|

|

| 「木曾街道六十九次」は渓斎英泉と歌川広重の二人によって描かれたものです。はじめ英泉が描き途中から広重が受け継ぎました。枚数はそれぞれ24枚と47枚です。広重の47枚中には広重芸術の最高傑作とまで言われている「洗馬(せば)」の一枚があります。この版画は葛飾北斎の「富嶽三十六景」中の「凱風快晴」(いわゆる「赤富士」)と並び称せられるものです。 |

|

|

| 往来手形 | 印籠 | 薬入 | 小道具 | 道中小鏡 | 大財布 |

| 小財布 | 煙草入れ | キセル | 矢立 | 秤(はかり) | 磁石 |

| 柳行李 | 貨幣 | 道中記 | 早道 | 火打ち道具 |

| 各種貨幣の中には、有名な寛永通宝も展示しています。寛永通宝は、江戸の浅草・芝と近江の坂本の銭座で鋳造されていました。いつのころからか、この寛永通宝に贋金(にせがね)が流行しました。贋造元(がんぞうもと)は江州の坂本の銭座からという風評が立ち、心ない人々からは、「坂本贋」とまで言われるようになりました。また、贋銭は「永」の左側のフの部分が上へはねられているので、「跛銭(はねせん)」ともささやかれました。その後、この跛銭を持っていると長者になれるという噂が立ち、これを探すことを仕事にするものも出たとのことです。展示品中の貨幣にもこの跛銭が数枚含まれています。 |

| トップページ | トップページに戻ります。 |

| 展示の案内 | 古文書 大高札などの解説や展示 |

| 柏原宿の魅力 | 訪ねてみたい宿場の魅力! |

| 施設ボランティアの活動 | 憩いの場 喫茶 「柏」 |

| 近くの見どころ | 史跡に恵まれた宿場 |